阮義忠:我的影響可能才剛開始

攝影策展人/記者 傅爾得

原文網址:http://www.joannafu.net/ijong/?bsh_bid=474983998

阮義忠的臉很溫和,同時散發著讓人不容質疑的自信。見面不久,我便有此強烈的感覺。阮義忠跟臺灣的攝影界,似乎刻意保持著某種規避和疏離。「說實在,我在臺灣從來不跟攝影圈打交道的」,類似於這樣的話,他毫不避諱。與此截然相反地,是他在大陸的活躍程度。

這篇採訪談到的角度很多,我試圖從一個客觀的角度,去傾聽一位有著「中國攝影教父」和「臺灣的布列松」稱號的攝影家,如何回溯、解讀自己,如何看待自己的奮鬥、努力與批評。

本文發表於《攝影世界》2014年8月刊

阮義忠的臉很溫和,同時散發著讓人不容質疑的自信。見面不久,我便有此強烈的感覺。

在臺北市北投區奇岩捷運站附近的一棟閒置工廠廠房內,我很順利地找到了阮義忠的工作室。未到二樓,便一眼望見樓梯轉角處的牆上,貼滿了《攝影家》雜誌的各期封面。來到二樓走廊,順手第一間,便看到阮義忠《人與土地》系列中一張代表性的作品,放大貼膜到了三四米寬的玻璃大門上。透過玻璃,我看到了坐在桌邊的阮義忠,他也同時看到了我,當即便走出來給我開門。他穿著一件白色的polo衫,腳上是一雙運動鞋,這讓他顯得格外精神。

這個工作室看來費過一番心力,裝修精緻,傢俱現代且別具一格,是只有潮牌傢俱店才有的款式,跟從馬路上看這棟摟的破舊感完全不一樣。如果僅憑這室內的初步印象,大概會判斷這裡是設計師的工作室,或是一個當代畫廊。

阮義忠工作室的兩面主體牆上,已經掛好了裝裱完好的作品。左面牆是阮義忠從未展出過的他曾在國外旅行時拍的作品,右邊掛的是他兒子用手機拍的街頭作品。在我們走到休息區的長桌之前,他簡單地給我做了室內介紹。「傢俱都是我兒子弄過來的,這間工作室也是我兒子弄來的」。

坐下來環顧四周,對著大門的一面牆的區域內,貼了約三平方米大小的大陸《生活》雜誌封面集結海報。這本雜誌跟阮義忠有著密切的聯繫,這是第一本向阮義忠約稿的大陸雜誌,它的版權頁上,阮義忠的頭銜是攝影顧問。

近幾年來,阮義忠陸續在大陸的《生活》月刊、《南方都市報》、《南方週末》、《深圳商報》、《南風窗》等報紙和雜誌上撰寫文章和專欄,維持著一定強度的曝光。與此同時,他在大陸各地的受歡迎度持續不減。

相比於在大陸,阮義忠在臺灣反倒顯得很安靜。他跟臺灣的攝影界,似乎刻意保持著某種規避和疏離。阮義忠說,「說實在,我在臺灣從來不跟攝影圈打交道的」,類似於這樣的話,他毫不避諱,而且還不止一次在採訪中說過。「在我起步開始,臺灣攝影界幾乎沒有起到參考作用。」

與此截然相反地,是他在大陸的活躍程度。在微博上有著近兩百萬粉絲的阮義忠,每天都在上面談他的早起時的感想、打掃室內衛生、夫人做的三餐、唱片、咖啡、出門旅行,或是幫朋友做的室內設計等。

阮義忠開微博,是因應出版社的賣書需求。開通之後,他在這個社交媒體上,開始了跟大陸人之間更頻繁和私密地交流。在寫微博的兩年時間內,他從第一則微博開始,每天一則,且都是140個字。

「既然要寫,我就要寫得很認真,要言之有物,要誠實,要持之以恆。任何人只要用這種態度做任何事情,他都會有很大的成就的」。阮義忠一貫的毅力,讓他勤奮且有計劃地分享著自己的生活美學和生命哲學。如今,他的第二本微博書即將出版。

基於這種做事風格,阮義忠幾十年累積下來的,幾乎都是成功的經驗:做展覽,當作家,教書,編雜誌,當義工,開工作坊等,這些都成了他自信的來源。

從童年時起,阮義忠便不想成為一般人,一直想從家鄉的田埂上逃離。即使沒考上大學,他也在臺北闖出了一番天地。之後,他再也沒有停止過努力,並獲得了與之成正比例的認可。「中國攝影教父」和「臺灣的布列松」的響亮名號沒能讓他懈怠,多年後,阮義忠仍要在自己的影響力上做出持續的努力,他說,「我一直有這個想法,我的影響可能才剛開始。」

他把過程和結果看得似乎同樣重要,且對自己的影響力有著某種程度的執著。工作室休息區相對的兩面牆上,是巨大的落地書櫃。上面幾乎全部都擺放著阮義忠的作品:他所辦的《攝影家》雜誌系列,他曾在媒體上刊登的文章裝裱後的陳列,他曾畫過的畫,還有他曾在臺灣921地震後紀錄的五十所希望小學重建的大型系列⋯⋯這兩面書櫃,濃縮成「阮義忠」三個字。

阮義忠說,「我在哪裡,哪裡就會有我的痕跡」。除了累積的作品,最具阮義忠代表性的生活痕跡,是咖啡機和黑膠唱片。休息區的中間,就有一台咖啡機,那是阮義忠數台咖啡機的其中一台。

他沖了一杯咖啡給我,並拿出一盒小點心來,這是他從臺北武昌街的明星咖啡廳打包回來的。作為過去幾十年來伴隨過臺灣文藝界諸多名人成長的地方,明星咖啡屋是臺北重要的社會文化地標,周夢蝶曾在它樓下常年擺攤賣詩集。

在阮義忠的記憶裡,周夢蝶是他到臺北後認識的第二個人,第一個是《幼獅文藝》雜誌的主編瘂弦。在《幼獅文藝》當編輯時,阮義忠19歲,他那時候每個月都要向周夢蝶要稿子。

今年5月1日,作為臺灣現代詩代表的周夢蝶在臺北病逝。之後,阮義忠跟太太特意去了趟明星咖啡廳,在那裡坐下來,並寫了篇懷念周夢蝶的文章,供稿給《生活》月刊。

當我吃了一顆小點心,順了口咖啡,稍稍停留在對周夢蝶的想像中時,阮義忠的問題打斷了我,「對咖啡有意見嗎?」當下,我便覺得自己有些失禮,他這樣問,必定是在等我喝過咖啡的回應。

我平時也喝咖啡,他的咖啡味道的確不錯,醇厚濃郁,香氣也好,我如實地將品嘗到的口感回應他。這樣,我們在關於咖啡的話題上,持續了很久,「這豆子是我自己烘的,我專門挑了四種豆子。咖啡會苦和不苦,跟配豆、烘的火候有關係。我對我的咖啡有信心,很多不喝咖啡的人,很多人喝了我的咖啡後,都開始喝咖啡。我還是覺得,我自己的咖啡最好喝。」

阮義忠就是會在不經意間,流露出無比的自信。他善於善盡自己的才能,甚至已經在構思要賣自己品牌的咖啡。這個想法大概跟美國獨立導演大衛林奇在網路上賣自己品牌的咖啡一樣,他們都樂於想要創造一個品牌,並成為自己品牌和喜好的推薦者、販賣者。

阮義忠曾在1980年代收過兩萬多張黑膠唱片,對唱片進行了系統的搜集,同時,他還有十幾台黑膠唱機。我問他喜歡哪一種類型的音樂,他的回答重點則放在影響力上,「說到音樂,我要去大學教音樂都可以的。我寫過Leonardo Cohen的一篇文章⋯⋯誠品說,臺灣人會聽到亞美尼亞的音樂,跟阮義忠不無關係。」

我們的採訪中,窗戶漸漸開始霹靂啪啦起來,夏季的暴雨來得生猛無比。

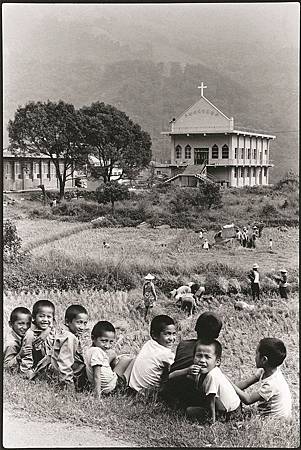

1970年代至1980年代,阮義忠行走臺灣拍攝的《人與土地》系列,成為了他的代表作,奠定了他在臺灣攝影界的地位。那些記錄臺灣人文風情的紀實影像,契合了當時臺灣人在歷經社會輪番動盪,身份在不斷轉換後,逐漸產生的身份認知情緒。

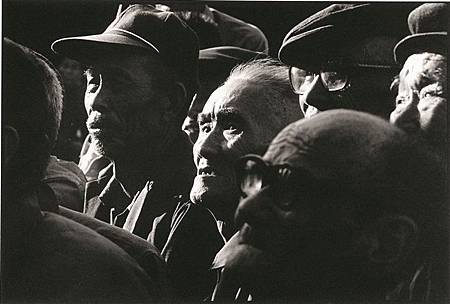

那個年代的大陸,正重新跟世界握手,人們開始急於瞭解世界。阮義忠的兩本書《當代攝影大師—20位人性見證者》、《當代攝影新銳—17位元影像新生代》,在那個時代恰到好處地出現,將世界攝影界的大師和先進者們,帶到了資訊相對封閉的大陸攝影人面前。

這兩本書,源自於阮義忠1980年代在臺灣《雄獅美術》雜誌上連載的專欄,集結成書在臺灣出版。跟在臺灣的反響不同的是,它們像一場颶風般,席捲了當時與世界的溝通尚未順暢的大陸攝影界。作為一個資訊佈道者,阮義忠的名字在大陸開始帶有了某種神性的崇高色彩。戲劇性的是,在沒有到過大陸前,阮義忠對境況此卻一無所知。

阮義忠第一次知道自己在大陸的影響,是在1989年。

那一年他陪岳母回唐山探親,特地中途經停北京,為了去中國美術館看蜜雪兒·薩爾加多( Míchel Salgado)的展覽。

浩大的展廳空無一人,阮義忠看完展覽後,在薩爾加多的展覽冊旁邊看到了自己的書《當代攝影大師》。驚詫之餘,當即便拿起來翻翻,「印得不好,有點粗糙,紙張、裝訂、設計都很不好」,即使事隔多年,阮義忠回憶起看到書的第一眼時,仍以嚴格的標準來要求跟自己名字有關的東西,哪怕出版未經過他的同意,「因為兩岸的關係,那時候他們聯絡不到我,但後來,還是把稿費給我了。」

顯然,這未經同意的出版,給他在大陸帶來了意想不到的空前名聲。當時,阮義忠在展廳表明自己的作者身份後,工作人員也一臉茫然。直到晚上,阮義忠在他住的酒店房間裡,接到了一個電話,那一刻,阮義忠第一次驚覺大陸情報的厲害。對方說,「我看過你的書,這次展覽是我辦的。」給他打電話的,是時任國家主席楊尚昆的兒子:楊紹明。

在隨後的幾天裡,阮義忠在大陸得到了熱情的招待。他被請去天津,參加了一個展覽的開幕,期間都被安排跟楊紹明同住一個房間。那一次,他認識了北京攝影團體「四月影會」的重要成員王文瀾、賀延光等,這些人早已看過他的書。那次大陸之旅,阮義忠在熱情和尊敬中,第一次感受到了他在大陸的巨大影響力。

他的名字,伴隨這他的書,參與了大陸一代攝影師的青春成長,成了他們瞭解世界的視窗。然而,給予他「攝影教父」稱號的,卻是一個畫家,這個人叫陳丹青。

作為在大陸真正有影響力的公共知識份子和藝術家,陳丹青是名副其實的一位。但是,在1990年代,人在紐約的陳丹青,並未像如今這般在大陸取得如此德高望重的地位。那時的陳丹青,正在紐約接觸世界,學習、成長,正在對大陸和藝術的共同迷惑與反思中,摸索屬於自己的路。

「我的書可能在那個時候給過他很大的影響。他在紐約迷失了,看了我的書之後,幾乎是改變了他的某種想法。那時他剛好在臺灣有一個展覽,特別要來跟我見個面,就先從紐約給我寫了信。」在阮義忠的印象裡,陳丹青不但彬彬有禮,還非常客氣。

他們的第一次見面,阮義忠仍記憶猶新。在陳丹青臺北畫展的開幕式上,阮義忠匆匆趕去,逗留了幾分鐘,就為了給他說這麼一句話,「我今天實在很忙,改天再來好好看你的展覽。」那時阮義忠對陳丹青沒有基本的瞭解,知道他在大陸名氣很大,是後來的事。當然,陳丹青在大陸文化圈無人不知,也是後來的事。

畫展開幕後隔幾天的第二次見面,是在臺北的一家餐館裡,阮義忠請陳丹青吃飯,陳丹青基本上沒有動過筷子。「後來,我再碰到他時就問他,那天你怎麼都不吃飯?菜不好吃嗎?他說,我哪捨得時間來吃東西,我要聽你講話。」

在到目前為止僅有的三次見面中,陳丹青的一再「客氣」,給了阮義忠深刻的印象。坐在我面前的阮義忠,仍舊用著感慨和疑問的語氣,來形容他的感受,「他太客氣了,怎麼這麼客氣呢?」

2009年,應廣東美術館給阮義忠做大型展覽的要求,陳丹青撰寫了一篇文章,他這樣形容阮義忠:「世界攝影之於中國的啟蒙者、佈道者」。

從阮義忠的言談中,他對這個說法是認同的,「那兩本書不僅影響了大陸要瞭解攝影、想要跨進攝影領域的人,還有很多畫家,很多人甚至花一兩個月的薪水去買我的書。」

現在看來,某種程度上,時機成就了阮義忠,那兩本書或許是在一個恰當的時間,打了一個時間差,影響了較為封閉渴望看到世界的大陸年輕人。但是,在阮義忠看來,他的書之所以偉大,絕不只是時代的機運巧合。

「那個時候,我做事情很認真,一般人在美術雜誌寫專欄,不會像我這麼投入,我已經有一個藍圖,什麼人是要寫的,這本身就是一個判斷,也是一個眼力。」

「這可能也跟我的寫法有關,我的文章有點不太一樣,我的文字,跟別人的不同。我一般不會重看自己寫過的東西,但是很奇怪,只要一翻,就很難停下來,情不自禁。」

「那兩本書已經經過了30年的考驗,再30年大概還會繼續出版,因為不會過時,只要把攝影師的生卒年月更新一下就好。我完全沒有想要增加誰,我想保留原來的,我就是在那麼年輕的時候就寫那樣的文章,我一個字都不改。」

他在做出自信判斷的同時,對自己進行了總結。在跟大陸攝影的關係上,他扮演了一個不可缺少的重要角色,不僅是把世界帶到大陸,還把大陸領到世界面前。

「我影響過中國攝影的兩代人,不管是紀實,還是觀念攝影。因為,我的雜誌最早給了中國攝影一個肯定。透過我的身上,可以瞭解華人的攝影跟世界攝影的關係。」

1992年4月,阮義忠在臺北市重慶南路出版了第一期《攝影家》雙月刊中英文雙語雜誌,主要介紹國際上的攝影家及其作品,這本雜誌的定位是扮演一個跟國際「接軌」的角色,2004年,雜誌停辦。在雜誌的第10期及第41期,阮義忠先後做了「中國攝影」及「中國新攝影」專輯,「我的雜誌就是在中國大陸的攝影師們最沒有信心的時候,去發現他們,肯定他們。呂楠、劉錚、榮榮、王勁松、洪磊、邱志節等,我們那個時候是常見面的,他們每一個人都苦哈哈的,不知道明天要幹嘛。我在他們最沒有信心,不知道自己要怎樣的時候,去肯定了他們。1998年,我出了一個專號,組織了一期中國新攝影。我還做過其他的,如方大曾、肖全、陸元敏等,我挖掘到大陸好的攝影師,把他們推向了世界的視野範圍中。」

在阮義忠看來,《攝影家》推薦的中國攝影師,產生的效果是顯而易見的,「經我們介紹,他們得到了肯定,也得到了信心。」而對於這本雙語雜誌的國際宣傳效果,更是不容置疑,「雜誌最多的時候不超過一冊五千本,但那時候幾乎所有人都看重我們這本雜誌。紐約、倫敦、巴黎等最重要街頭的最重要的報刊,都有我們的雜誌。」

他從不懷疑自己的判斷和眼力,作為一個挖掘者和傳播者,他為自己扮演了重要的歷史角色而自豪,「我在介紹中國大陸攝影師走向世界上,是有決定性作用的。」

或許,在阮義忠的潛意識裡,他已經到了回溯和總結自己的時間。目前,阮義忠的書在大陸持續出版,工作坊也一個城市接著一個城市地辦,學生一批接一批。在教學上,隨著年紀的增加,他的腳步變得急迫起來。

阮義忠的工作坊,把重點放在暗房製作上,在數碼時代,他再一次成為了重要的傳播者。「以前拍照片需要等待,需要克服一些技術上的門檻,每按一次快門,都變得非常慎重,所以才會全力以赴全神貫注地在捕捉畫面,這是攝影的態度。所以,我才會覺得暗房是那麼重要。」

「我給自己三年時間教學,這期間大概會教兩百來個人,我希望他們成為種子,把我的觀念傳達出去。接下來,我要寫一本教材,把攝影跟生活美學,做人的本分等結合在一起寫。希望他們重新建立攝影家之外,做人做事的道理,我要重新恢復攝影的人文,重新恢復藝術跟生活的關係。」

人文是阮義忠攝影作品的核心要素,作為一個外界眼裡的人性攝影大師,他對「人性」有著自己的理解,「看到什麼事情,不要覺得這個是別人的事情,先從跟自己有關開始吧。不止人跟人之間,人跟其他生命都應該是有關的,這是我對人性的理解吧。雖然我是一個獨立行進的人,但是在生活當中,我看到可以跟別人分享的東西,就會去關注,用不同的方法表達出來,然後做出一些影響。」

在最近幾年到大陸巡迴做工作坊之前,阮義忠鄭重地跟臺灣佛教慈濟基金會的證嚴法師請了假。臺灣921大地震後,阮義忠加入慈濟,參與社會救助工作。他有一個法號叫「本承」,太太法號是「明諾」,「因為證嚴法師說,我們對她有『承諾』。我已經跟她請假,三年的精力放在大陸,要在大陸開班等,她給了我很大的祝福。」

在慈濟十多年來,因為在家修行、吃素,證嚴法師叫阮義忠「阮居士」。這十幾年,阮義忠作為這個社會團體的自願者,用鏡頭紀錄了希望工程的50所學校的復建,從廢墟拍到蓋好的過程中,從中發掘人跟人之間的故事,並寫下來。「這50本書裡,每一本裡的『阮義忠希望工程攝影筆記』都占很重要一部分,大概到四分之一。我紀錄了那些孩子的童年,紀錄了那些學校的成長史。學校、老師、校長都被我影響了。在證嚴法師看來,她好像認為這個事不太可能。這件事出乎她的意料,因為除了花費大量的精力,最難的一點,就是重複性太高了。50所學校,一路自願拍下來,一般人是做不下去的。」阮義忠領我走到書櫃前,50本書整齊擺放在一起,見證了他非同常人的付出。

談到在慈濟的收穫,他的回答很實在,也很謙遜,「在慈濟醫院見過太多生老病死,我體會到要隨時放空,才有辦法繼續往前走。什麼東西都抓在手上的話,反而沒有辦法好好地行走下去。」

即使枯燥,但不做則已,一做就要找到樂趣,這是阮義忠自我總結的做事哲理。「我一定想盡辦法找到樂趣,就是享受它嘛,不讓會很痛苦。就像在拍《人與土地》一樣,在孤獨中找到樂趣。」

「做到一半,就等於浪費」,事實上,堅持不懈作為阮義忠的另一個做事哲學,是產生了《人與土地》系列的原因質疑,這個系列帶給了他最開始的成功。

1975年,25歲的阮義忠進入《家庭》月刊做編輯。那期間,他踏遍了臺灣的山村角落,產生了代表作《人與土地》。

「雖然《家庭》是很一般的雜誌,我的欄目有十頁,類似旅遊專欄,我不但可以自己拍自己寫還能自己編。雖然欄目沒有名字,但很叫座,別人提我的專欄,跟提起《漢聲》雜誌一樣,肅然起敬。因為那本雜誌,我在臺灣走了一圈,去了很多沒有人知道的地方,完全是自己一個人去發現、冒險,寫文章,不知道將會發生什麼,有時候是失望,有時候不錯。」

那可能是阮義忠第一次認為,在自由的創作同時,可以擁抱成功的機會觸手可及。他興奮地捕捉帶給他視覺刺激的人事物,帶著某種藝術成就的未來憧憬,不知疲倦地在臺灣行走,「那個時候自己沒有車,很多地方不容易去,我想盡辦法,坐公交到終點站,再接著走路,去到哪是哪。那時候也沒有民宿,我想辦法貼點錢住在雜貨店。我認為那都是最享受的事情,就不會覺得辛苦了。」他踏踏實實地拍了6年,「那個期間有6年,我到現在一直認為,那是我創作量的巔峰時期。《人與土地》系列上的所有的作品,都是出自那本雜誌。」

在進入《家庭》雜誌前,阮義忠的職業生涯並不順遂。22歲時,當完兵的阮義忠,去了黃永松的《漢聲》雜誌。因為之前在《幼獅美術》雜誌繪畫,在臺北藝文圈累積出來了小名氣,黃永松熱情地迎接他的加入。

在面試的結尾,尷尬產生了:「送我出門的時候,他突然說,你用什麼相機啊?我說,我不會拍照。當下,他的臉就綠了,有幾秒鐘。他可能在想,糟糕,已經說好要他過來上班了,也不能後悔。他當下才轉了一念,說沒關係,你應該很快就會上路,我給你一台照相機,你多走多拍就是。」

在《漢聲》英文版的兩年間,阮義忠度過了一段職業生涯的苦悶期。苦悶的重點是,那時的《漢聲》在艱難的成長期,阮義忠在跟雜誌共患難,胸懷和抱負得不到施展。但現在看來,這都不是重點,重點是因於此,他的人生軌跡朝攝影發展了。

阮義忠用「意外」這兩個字,來總結自己跟攝影的結緣,在陰差陽錯中,幾乎是趕鴨子上架般,他開始拿起了相機。那時候的他,大概沒有想到,這個意外,奠定了他今後的人生方向,並讓他有可能去贏得一個廣闊的未來。

如果沒有開始拿起照相機,阮義忠大概會是一個插畫家,或者是一個詩人,也可能是小說家。

高中時的阮義忠,對文學著迷已經到了瘋狂的程度。聯考期間,為了要趕時間看完一本借來的陀思妥耶夫斯基的小說,他把看小說的優先排在了聯考前面,「因為只有兩天時間要看完,我就沒有心思考聯考了。卷子一攤開,發現很多不會,當下便很高興,覺得可以趕快出去看書了。書是看完了,聯考沒考上。」

而當兵時的苦悶,則讓他看完了臺灣所有能買到的詩集,看完後,他提筆開始寫,「我對我的詩倒是還算滿意,我的詩很特別哦,寫了十首而已。但是就有兩首被選入臺灣編的新詩三百首,這我有點嚇到」。不僅寫詩,他那時還寫小說,「我看了很多存在主義的小說,卡繆、薩特等,心想,這也是小說,那我也會寫。只要是說夢話就好,不必要有真正的生活經驗。」雖然自認為20歲時寫的小說不成熟,但報紙還是以「闊氣」的版面,登了三篇。

年輕的阮義忠,精力旺盛,什麼都想要嘗試,現在回想起來,他大概是在尋找自己的獨特性。「試試看只是一個開始,好不好不重要。起先,我就不管結果怎樣,別人怎麼評價,我起先最看重的,是這是不是你要寫的,你要寫就寫跟別人不一樣的,要有自己的獨特性,只有我才可以寫得出來。但要成功,重要的是堅持。」

1999年,阮義忠在臺北及台南的誠品藝文書店,同時舉辦了四個大型的展覽,臺灣攝影評論家郭力昕教授寫了一篇文章《閱讀阮義忠:告別不了的濫情主義》,認為阮義忠的作品無法跟正在進行中的臺灣社會對話,對作品進行了一次深刻地批評。這篇文章,在報紙上大篇幅刊登,它打破了人情味濃厚的臺灣藝文界的友好式讚賞,在當時的臺灣社會引起了不小的轟動。

對此,阮義忠當時並未做出回應,事隔多年的今年,這篇文章在大陸微博上再次被人翻出,微博粉絲近兩百萬的阮義忠,這次給出了自己的回應:「郭先生是一個不瞭解我的人。」

實際上,阮義忠對此事,要談的可不止是這輕描淡寫的一句話。在他的辦公室裡,他說了自己的想法,當我們好幾次談到別的話題後,他還會不時拉回到這篇評論上來。

「我不是膨脹的人,我不是說郭先生不瞭解我,我的原意是,他完全沒興趣,根本沒有興趣瞭解我。」

「我現在寫的文章,並沒有對我過去的作品過度詮釋,那完全是我的拍攝經驗。把我詮釋成『濫情主義者』,才是過度詮釋。」

「我從來不批評別人,我向來是發現好的事情肯定它的價值。我早就不在意我的攝影作品被看成地位有多高,我向來有這種自信。從我會講話時開始就這樣,你說我是好孩子,能證明什麼,說我是壞孩子,也不會影響我,都不會動搖我。說我是濫情主義,或把我捧得再高,也不會怎麼樣。我是這樣子走過來的人,做了那麼多事情,我的作品已經跟臺灣的某一個時代緊密地結合在一起了。我希望透過我的照片,傳達這些照片背後的故事,這個才是最重要的。」

阮義忠一直沒有對外界的批判給予正面的回應,這次談得暢快,也算是做了一次正面的回應。在他看來,評論者的責任是發現與肯定。

阮義忠的父親是一位傳統的木匠,他在臺灣東北部宜蘭縣頭城長大,那是一個既靠山又靠海的小平原,風從一邊吹來可以聞到海的味道,從另一邊吹來可以聞到山的味道。躺在小學操場上的阮義忠,頭稍微抬起來,就能看見海中的龜山島,這個硫磺島的味道,常常會伴著海風,山風一起,灌進他的身體裡。這些傳統的力量,在他骨子裡紮根,流露在他後來的作品裡,稱為他生命的一部分。《人與土地》、《北埔》、《八尺門》、《臺北謠言》、《四季》、《手的秘密》、《有名人物無名氏》、《正方形的鄉愁》、《失落的優雅》和《希望工程》等作品中,都可以找到流淌在阮義忠骨子裡的土地的影子。這些影子,帶著時代文化的印記,讓他的作品走進了世界重量級博物館的收藏,如:法國巴黎現代美術館、尼普斯攝影博物館、英國維多利亞及亞伯特美術館等。

坐在他面前,我會一直穿越到1980年代的臺灣,那些人,那些景,那些帶有理想主義鄉土情緒的小孩跳躍的身影。被稱為「中國攝影教父」和「臺灣的布列松」的阮義忠說,「我的影響才剛剛開始。」

「第一,我要成立『阮義忠攝影人文獎』。這個才會真正開始影響,因為現在觀念攝影非常盛行,使大家失掉了攝影最原本的見證人性的部分。大陸現在的很多攝影獎都是在肯定新人,肯定影像的可能性,難免會在這方面欠照顧,就由我來好了。我在大陸現在開辦工作坊,就是要為了傳達我的理念。」

「第二,我要成立『阮義忠攝影中心』。我的所有作品、藏書、跟世界攝影大師們的通信資料都會捐出來,還有跟大陸攝影師的記錄都可以研究。資料、底片都捐出來後,一部分變成固定的展覽。這個計畫很大,也是我的心願,我希望我離開的時候,如果還未完成的話,會由我太太來促成。」

作為一名堅定的行動派,他當前的日程裡,除了在昆明等地做工作坊,接下來會展覽他之前在國外的攝影作品,這些未展出過的作品包括亞美尼亞、土耳其、摩洛哥等。此外,他還要在70歲的時候,將自己的攝影畫冊重新出一遍,還要出一本畫畫的畫冊,詩集也要出版⋯⋯

64歲的阮義忠,似乎再給他一百年都不夠用。

留言列表

留言列表